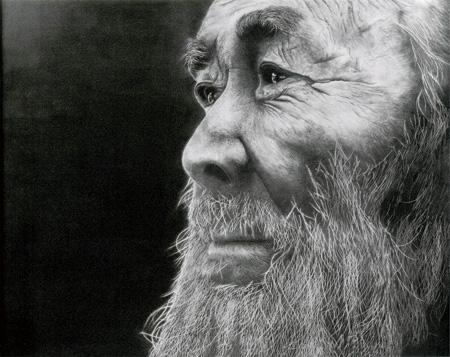

故・栗本邦男さん 妻が回顧展〜全関西展入賞作ほか鉛筆画ずらり

昨年10月、69歳で亡くなった和歌山市の栗本邦男さんにとって、最初で最後の個展となる鉛筆画回顧展が9月9日㊌〜14日㊊、和歌山県民文化会館特設展示室で開かれる。左目を失明した50歳で全く経験のなかった絵を始め、残る右目が光を失うまで描いた大作を中心に展示する。妻の眞知子さんは「いつまで描けるのか分からない中、ずっと鉛筆を握っていた。心との戦いだったと思います。魂を写し取るような心に迫る絵を見てほしい」と思いを込める。

50歳、医師の宣告

「栗本さん、もう左目はあきらめてください。失明します」──。50歳を迎えた2000年6月、左目の不調を訴え、受診した病院で告げられた。緑内障だった。1ヵ月後、入院していた病室の窓から港まつりの花火を眺めながら、「両目で見る花火はこれが最後か」とつぶやいた。数日後、左目は視力を失った。

それでも栗本さんは下を向かなかった。新たな挑戦に選んだのは絵だった。眞知子さんは「それまで生活の中に絵なんてなかった。全国の観光地を愛犬とキャンピングカーで回るのが好きで、行く先々で風景画を描く人たちを見て、『自分もあんな風に描ければ』と思っていたようです」。

ほどなく紀の川市のアトリエつくし絵画教室へ夫婦で通い始めた。デッサンと水彩画の基礎を半年だけ習った後、まだ見える右目で以前同様、自ら運転し、全国へ水彩画のスケッチへ出掛けた。

ところが、03年ごろ、右目も微妙な色を認識できなくなってきた。それでも「〝白と黒の世界〟なら描ける」と筆を鉛筆に持ち替えた。これが大きな転機になったと眞知子さんは振り返る。「アトリエへ通っていたころは、私の方がほめられることが多かったし、その後、描いていた水彩画も特別ではありませんでした。それが鉛筆画を描き始めてがらりと変わりました。絵の神様が降りてきてくれたんじゃないかと思います」。

最後の花道

絵の専門書を読みあさり、独学で腕を磨く日々。100号以上のキャンバスに1日8時間、1ヵ月間向かい、一つの作品を仕上げた。04年、初めて出品した和歌山県展で入選。和歌山市展や、同市ほか主催のふれあい絵画展でも入賞、入選を重ねた。

翌年には県展で知事賞に次ぐ教委賞に。アトリエつくし絵画教室で指導した保田三友紀さんは「写真のような鉛筆画を見て驚いた。時間をかけて紙が見えないほど塗り込んでいる。その根気がすごい」と舌を巻く。

07年には、両手からこぼれ落ちる砂に夢を重ねた150号の大作「奈落のひと夢 大都会の覇者達」で全関西美術展の2席に輝いた。しかし、これが最後の作品となった。視力がさらに低下し、絵の世界から退いた。

栗本さんは昨年10月に他界。眞知子さんは最近になり、栗本さんが生前、「個展をしたいなあ」ともらしたのを思い出した。自宅に残る作品を紹介する回顧展では、年老いた母や、栗本さん自らを題材にした人物画を中心に大作を並べる。

両目が見えなくなってからも、鈴が入った球を使う視覚障害者向けの卓球や川柳、俳句などを楽しんだ栗本さん。眞知子さんは「私の運転で旅行にも出掛けましたね。行くのは主人がよく足を運んだ信州や大山など。同じルートを通れば、主人の頭の中にその景色が残っていますから。回顧展はいつも前向きだった主人にしてあげられる最後の花道です」。

展示は午前9時〜午後5時(最終日3時)。

(ニュース和歌山/2020年8月29日更新)